进入主题页面。

栏目介绍

经过各学院和教师的努力,2020年春季学期研究生课程网络教学已顺利启动。 为助力线上教学,研究生院组织联合督导组到校上课,广泛征求研究生对线上教学的意见和建议。 在在线教学过程中,也涌现出一批高质量的在线教学课程,督导组评价较高,学生满意度较高。 “科研教学之家督导推荐课程”栏目为向师生推荐好课程、分享教学老师团队的在线教学经验、理解和实践而生,与您一起提高研究生教育教学质量。 研究和教育之家与您同在。

一、课程简介

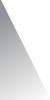

“农业气象学研究进展”是资源与环境学院农业气象学博士点,共8个教学周,32个学时。 该课程由杨晓光教授主持,教学团队成员包括刘志娟副教授、赵进副教授。 课程目标是要求学生通过学习掌握农业气象的任务、前沿和未来发展方向; 阅读国内外高水平文献,根据博士论文的研究方向撰写综述报告。

课程分为三个部分:绪论部分,主要介绍学科的发展历史和主要研究方向,并结合老师的经验分享,让学生树立对学科的荣誉感和认同感。作为农业大学博士生的责任,这将为他们后续的博士阶段做好准备。 打好基础。 学生文献分享及综述报告会旨在帮助学生了解学术前沿,把握论文的研究方向,培养学生精读文献和文献综述的能力,也为学位论文选题的开展奠定基础。 在校外知名专家的学术报告会上,学生可以通过与专家的交流来欣赏和理解科学与学术之美。

表1 课程安排

由于疫情影响,本学期课程采用“腾讯会议”在线教学和学术报告模式,并结合“微信群”进行课前、课后交流,充分利用当前互联网技术突破传统教学模式的局限性。 截至4月24日,该课程全部教学任务圆满完成。 王鹤祥教授代表研究生院督导课程。 课程教学和专家报告得到了资源环境学院、农业气象系的高度重视和支持。

2、课前充分准备

为更好适应疫情期间的线上教学模式,保障线上课程顺利进行,学年伊始,教学团队建立了“教师交流”和“农业气象进展课程交流”微信群进行讨论随时备课。

1、教学团队集体备课——教学内容

为了适应在线教学的新形式,结合课程强调讨论和互动的特点,教学团队从2月中旬开始对多个在线教学平台进行选择和测试,最终决定使用腾讯会议。 课程介绍、外部专家报告、学生文献分享、综述报告的顺序将进行调整。 提前安排学生进行文献阅读和综述报告准备,并与拟邀请的外部专家确定学术报告日期。

2、教学团队集体备课——备课法

与传统的面对面教学模式相比,网络教学虽然突破了空间的限制,但每个老师和同学都只面对自己的电脑屏幕,这使得他们很容易疲惫不堪,难以集中注意力。 为此,教学团队在传统教学的基础上进行了改革,增加课件内容和形式的生动性,并请教学团队中的年轻教师分享了他们普遍关心的文学阅读技能的经验。博士阶段; 在学生报告环节,要求每个学生提前3天将报告分享到微信群。 三位老师与每位学生进行一对一的沟通,检查报告的质量并提出有针对性的修改建议。 通过报告的修改,深入了解研究方向的科学问题; 在每位专家的学术报告结束后,继续组织学生围绕专家报告进行深入的交流和讨论,并做适当的介绍性发言,以保证专家报告的深入理解和有效性,提高每位专家的参与度。学生。

3、教学团队集体备课——让学生做好准备

开课前一周,教学团队与学生进行在线课程平台测试。 通过课程微信群,我们可以充分倾听学生对课程教学的需求,了解每个学生使用在线课程遇到的困难,确保所有学生都不能掉队。 每节课开始前,老师和汇报学生提前30分钟进入网络会议室,其他学生提前10分钟进入网络会议室,测试电脑、音效、网络和教学平台,保证教学影响。

3. 在线课程

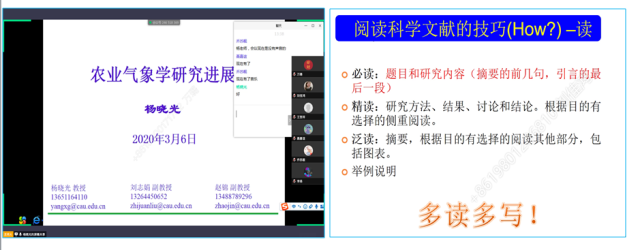

3月6日,学校研究生教学第一周,师生通过腾讯会议在线学习了《农业气象研究进展》第一课。 杨晓光教授首先介绍了农业气象的主要研究领域和研究方向、国内外农业气象的发展历史,并谈到了他对如何成为一名合格的研究生、如何成为一名优秀的博士生的思考。 随后,赵进副教授结合自己的学习和科研经历,对为什么要阅读文献、如何检索和筛选文献、文献阅读的重点、文献管理技巧等进行了分享和讲解。 四个小时的网课运行稳定,师生互动频繁。

图1 《农业气象研究进展》在线教学与互动

第二周和第三周,8名学生被分成两组。 每位同学根据自己的研究方向挑选一篇优质文献进行分享,以培养学生追踪前沿、精读文献的能力。 第四周和第五周,学生将围绕论文进行文献综述报告,这不仅有助于学生把握论文的研究方向,培养文献综述的能力,也为论文选题奠定基础。 为了保证每位学生的报告质量,三位老师提前通过微信与报告学生进行一对一沟通,检查文献选材,指导文献阅读,加强课前沟通,对内容进行检查和指导PPT报告的内容。 学生们课前对报告进行了反复改进,报告的质量得到了保证。 每位学生报告后,老师们对报告进行了点评,学生们积极互动。

图2 “农业气象研究进展”课后交流讨论

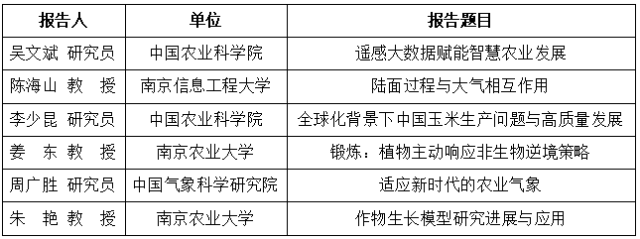

第6周至第8周包括校外知名专家的学术报告。 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所智慧农业创新团队首席科学家吴文斌研究员聚焦国家智慧农业需求和团队研究实践,生动展示了遥感应用大数据在智慧农业当前和未来发展中的作用; 南京信息工程大学大气科学学院陈海山教授围绕地表过程的科学问题深入讲解了地表过程与大气的相互作用; 中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与养殖中心主任李少坤研究员结合团队多年研究成果,系统介绍了玉米高质量发展的应对方法和关键技术全球变化背景下的中国; 南京农业大学姜东教授通过自身不同尺度的“锻炼”,展示了小麦对非生物胁迫的应对策略; 中国气象科学院周光生研究员系统全面地介绍了新时代农业气象学科发展和人才培养的新要求; 南京农业大学朱艳教授系统介绍了作物生长模型的研究进展和应用。 每场专家报告结束后,师生们不断进行话题讨论,分享对报告内容的感受,加深学生对报告内容的理解。

表2 丰富的专家学术报告

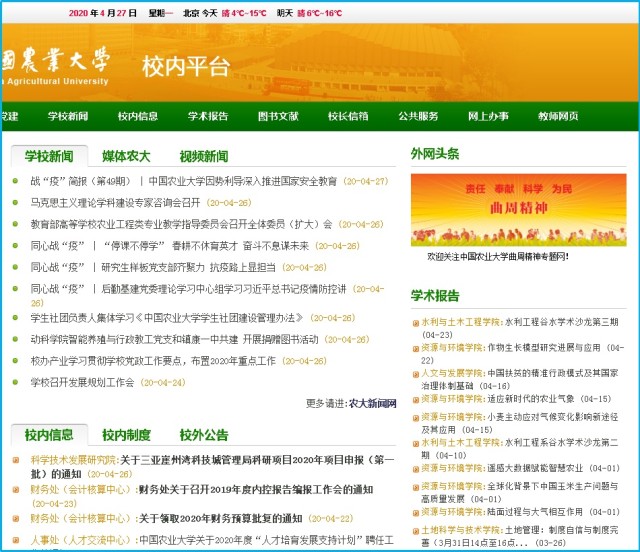

图3 专家学术报告推广

四、总结与思考

4月24日,随着专家学术报告和专题讨论的结束,《农业气象研究进展》课程圆满结束。 三位老师还对本次课程进行了总结,并对今后的课程教学进行了深入思考。

1、在线教学模式突破了传统教学的空间限制。 特别是在专家学术报告环节,邀请专家的地域范围进一步扩大。 同时通过校园网、系部微信公众号、校友微信群等学术海报进行宣传。 众多师生和校友参与了在线学术报告。 据不完全统计,共有747人聆听了6位专家的学术报告。 未来计划邀请京外及海外专家在线分享学术进展,同时提高课程教学质量。

2、教学团队要不断学习,充分探索和利用在线教学平台的各项功能,通过录音、录音导出的方式记录教学过程,以便日后总结和整理。

3、进一步加强与学生的互动教学环节,了解博士生在科研过程中遇到的常见问题,使课程内容和教学方法更有针对性。

虽然疫情不允许师生在传统课堂相聚,但网络教学模式的广泛应用,促使我们思考和改变传统教学模式,让我们在家也能学习、进步。

图4《农业气象研究进展》在线教学师生面对面

5. 课程评估

1、联合督导组成员王鹤祥教授评审

《农业气象学研究进展》课程是农业气象学博士学位课程,由杨晓光教授主持,刘志娟副教授、赵进副教授为教学团队成员。 这学期我体验了课程的部分教学环节,深深感受到特殊形势下感谢老师和同学们的辛勤付出和奉献。 本学期课程采用“腾讯会议”结合“微信群”进行课前、课后交流,突破了传统教学模式的局限性,特别是在专家学术报告环节。 邀请的专家不受地域范围的限制,可以让更多感兴趣的人参与在线学术报告,教学效果明显好于预期。

2、农业气象处处长王静评价

“农业气象学研究进展”是我系学科带头人杨晓光教授团队领导的农业气象学博士点。 十几年来已成为农业气象系博士生专业培养的招牌课程之一。 本课程紧密结合农业气象学科人才培养需求,涵盖农业气象学科多个研究方向。 对于拓宽研究生的学术视野、把握国内外相关研究动态、树立学科荣誉感和责任感具有重要作用。 本学期虽然学生因疫情无法上课,但教学团队克服困难,精心准备,充分利用网络平台优势,圆满完成了教学任务。 同时,专家学术报告不仅向选课的学生开放,还包括来自学校其他院系以及中科院、中国农科院、东北农业大学、新疆农业大学、西北农林大学、省气象局。 他们把小课堂变成了大报告厅,扩大了中国农业大学农业气象学科的影响力,为与国内外兄弟单位的交流提供了重要平台。

3. 学生学习评价

课程结束后,8名选择该课程的学生对课程进行了反馈:100%的学生认为课程内容丰富,教学效果未受疫情影响。 特别是外部专家报告会,在线教学模式扩大了邀请专家的地域范围,丰富了内容。 专家报告后的专题讨论,让同学们进一步梳理自己的研究方向,加深对报告的理解,开阔视野。 风景。

学生的具体意见和建议包括:(1)本学期采用的网络教学模式非常有效,学生的参与意识更强,内容更丰富,学习效率更高; (2)线下文献分享和综述报告会准备得更加充分,特别是提前得到了三位老师的一对一指导,进一步提高了报告质量; (3)专家报告涵盖了许多相关领域,开阔了学术视野,报告后的专题讨论让我们进一步思考专家报告对自己研究工作的启发; (4)期待今后继续发挥在线教学的优势,邀请更多海外专家参与。

…结束…