土地利用与田地管理

在中国古代农业的百科全书中,土地利用与田地管理是两个紧密相连的概念,它们直接关系到古代农民如何高效利用有限的自然资源,以实现农业生产力的最大化。从历史上看,这一过程经历了漫长的发展历程,从原始社会初期的小规模耕作,逐渐演变为后来的大型集体耕种。

1. 土地分配

在中国古代社会,土地分配通常是由政治、经济和文化因素综合决定。在奴隶制和封建制时期,土地主要属于贵族或统治阶级,他们通过租赁、出租等方式将土地让渡给平民。随着时间推移,一些地方也出现了小规模私有所有制,但这种模式并不是普遍存在。

2. 耕种技术

耕种技术是影响土壤质量和产量最直接因素之一。在中国古代农业中,不同地区根据当地土壤条件采用不同的耕种方法,如水稻区采用深层浚渫以改善水力循环,而玉米等旱作作物则需要使用翻松土壤的手法以提高根系吸收营养元素的能力。

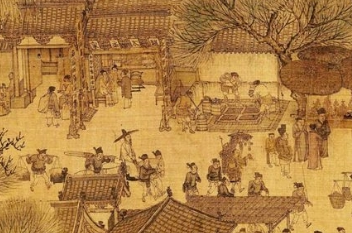

3. 田间管理

田间管理不仅包括灌溉、施肥、除草等基本操作,也涉及到更复杂的农事活动,如轮作制度,以及对不同季节适宜作物进行调整。此外,在一些河流沿岸地区,还会采用水利工程如堰塞湖、小型堰坝等来控制洪水,并保证灌溉需求得到满足。

4. 灾害防御与恢复

面对自然灾害如洪涝、干旱、鼠疫等,古代农民采取了一系列措施来减轻损失。例如,在多年无雨的情况下,他们可能会挖掘浅井或引进地下水;而在洪水频发地区,则要修建堤坝或者排涝系统以保护庄稼免受侵害。此外,对于鼠疫之类疾病,也会采取灭鼠措施避免危机扩散至人群中。

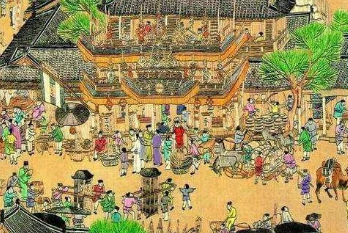

5. 社会经济影响

在地理位置较为便利且交通发达的地方,由于生产力的提升以及人口增加导致的地缘优势,使得这些区域能够迅速发展成为商业中心。这不仅促进了商品经济的发展,而且还推动了社会结构发生变化,比如形成了新的职业分工,有的人专门从事农业生产,有的人则转向城市进行贸易活动。

综上所述,土地利用与田地管理对于中国古代农业来说是一个核心问题,它直接关系到整个社会生存状况。在不断学习和实践中,不断探索更高效率、高产量甚至更加可持续性的农业模式,是中华民族千百年来的智慧结晶。而这一切都汇聚成一个庞大的“中国古代农业的百科全书”,记录着人类智慧的一部分,同时也是我们现代人可以学习借鉴的地方。

标签: --