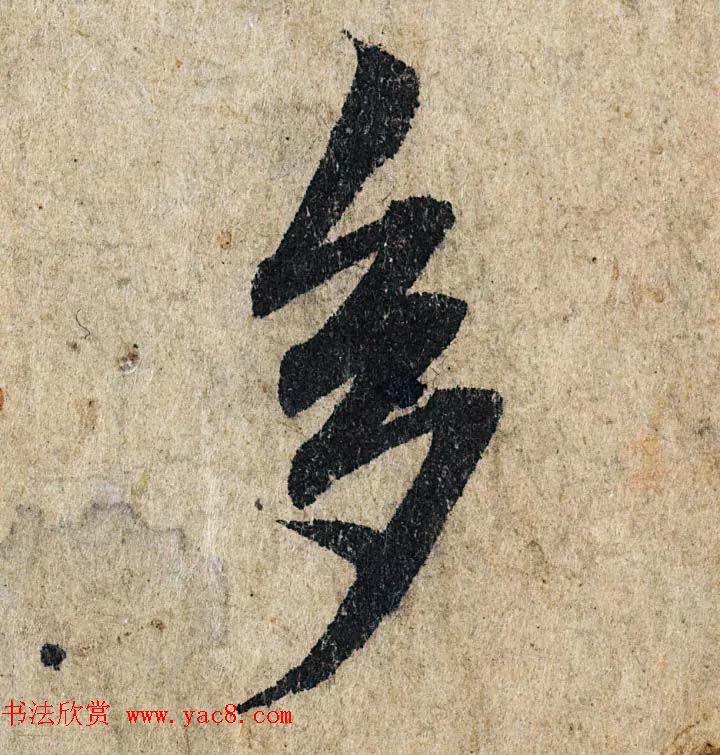

在时间的长河中,一切事物都在不断地变化与发展。传统的度量单位,也是如此。在中国,过去的生活中,“两”作为一种常见的重量单位,是人们日常生活中的重要组成部分。但随着时代的变迁,这种单位逐渐被现代化的“克”所取代。那么,从什么时候起,“一两”不再是我们生活中的常客呢?这背后隐藏着怎样的历史和社会变迁?

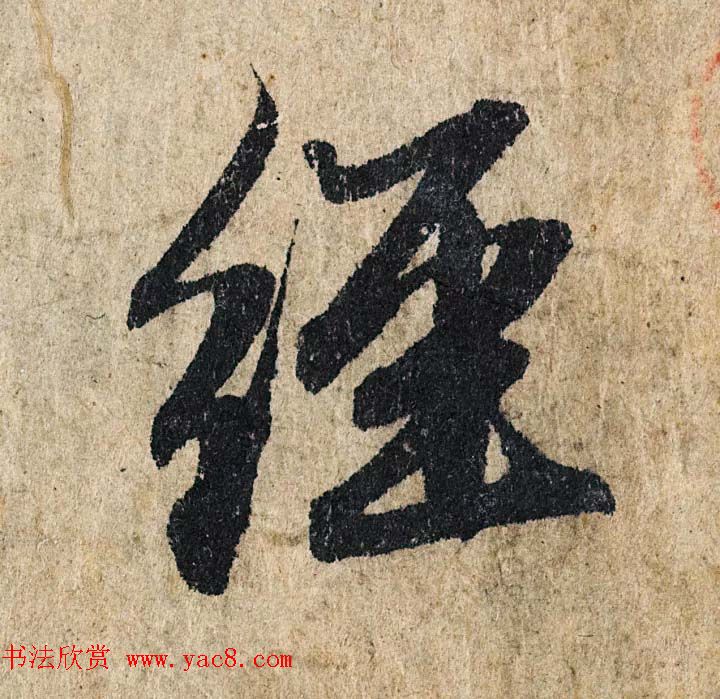

首先,我们需要回顾一下“两”的定义。一两等于50克,是中国古代的一种重量单位。这一标准一直延续至今,但随着科学技术的进步和工业生产力的提高,新的更为精确、便捷的测量方式出现了。

在20世纪初期,尤其是在中华民国成立之初,对于国家标准化建设进行了一系列改革,其中包括对计量系统的大规模改革。新生的共和国急需一个统一、现代化的人民公认的事物,以此来强调国家形象,并提升人民生活水平。在这一背景下,一些旧有的度量体系如“两”、“市斤”,以及其他非公制计量单位开始逐渐被推行。

伴随着这些改变的是教育领域对于计量知识教学方法上的革新。这也意味着学校教育体系内对于如何理解"一两等于多少克"的问题,不再仅仅局限于口头传授,而是通过实践操作和科学实验来加深学生们对这个问题理解。此举不仅更新了学生们对于数字含义的一般认识,也使得他们能够更加直观地感受到数字之间关系之大。

然而,在这种快速发展的情境下,有些人依然坚守传统,他们认为"一两等于多少克"是一个简单的问题,只要记住这个换算就足够了。但实际上,这个问题背后的意义远比表面的简单计算复杂得多,它涉及到文化认同、历史记忆以及科技进步之间错综复杂的情感纽带。

当我们谈论"一半", "十分之一", 或者任何分数时,都会自然而然地想到原来的基数,即那些曾经用以衡量我们的世界。而现在,当我们说出'1.5千克'或者'0.05吨', 这些数字虽然没有直接连接到那段悠久历史,但是它们仍然承载着相同的心理模式——将数量分割成可理解的小块,使得大的概念变得小巧易懂。

这样的现象并不是独特发生在中国,而是在全球范围内许多国家都有过类似的过程。当一个新的价值观念或科技创新出现时,它通常会引发关于旧有习惯与信仰是否仍能适应当前社会需求的一场讨论。无论是经济还是政治层面,这场争议总是在某种程度上影响到了人们对待自身身份、文化根源以及未来展望方面产生深刻影响。

正因为如此,在考虑到过去和未来的同时,我们不能忽视即将面临的一个挑战——如何平衡个人情感与普遍利益,以及如何利用既定的信息处理能力去适应不断变化的地球环境。如果答案存在于每一次重新思考权威的话语所蕴藏之中的话,那么探索这一切将成为追求真理本身最直接的事情之一。

标签: --